|

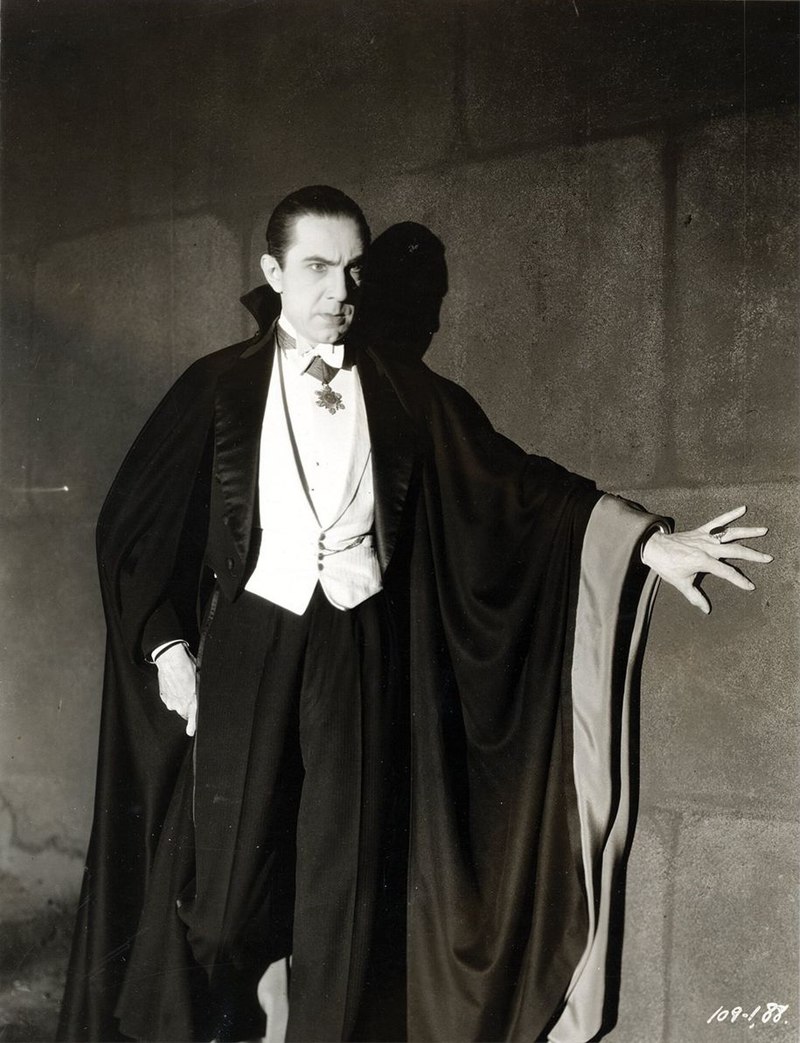

| Verschoyle, K. (1908-1946) Saint Brigid. Cuala Press Prints. |

Ahora que hemos visto en entradas anteriores cómo

algunas tradiciones paganas sobreviven, mutando, con la llegada del

cristianismo, queremos destacar un ejemplo concreto de este fenómeno. Y

Brígida, una supuesta diosa celta, es un ejemplo muy conocido de estas

pervivencias, al convertirse, según ciertas interpretaciones, en una santa

cristiana. Esta diosa será Santa Brígida de Kildare, la santa más famosa de

Irlanda solo superada por San Patricio, y su culto es también muy popular en

Gran Bretaña y en Europa (Kissane, 2017, pp. 187-194). La Brígida histórica, si

es que existió en algún momento, viviría entre los años 436 y 525, pero esta

mujer es ahora incognoscible para nosotros, oscurecida tanto por la Santa como

por la Diosa, que han ocupado gran espacio en la historiografía irlandesa.

Según ciertas interpretaciones de su hagiografía, de

su culto y de su figura en general se la puede ver no como una santa

genuinamente cristiana, sino como una diosa cristianizada. Una diosa que, en el

pasado, sería la versión irlandesa de la pancéltica Brigantia, cuyas

tradiciones atribuidas muchas veces pertenecen realmente a Santa Brígida. Esta

diosa parece que serían tres hermanas del mismo nombre y tendría, según la

única mención escrita medieval que tenemos, en el llamado

“glosario de Cormac”, datado entre el 846 y el 908 (Kissane, 2017, p. 84), tres atribuciones, una cada una: artesanía, poesía y

medicina. El hecho de tener varias atribuciones y ser reconocida como tres

diosas hace que algunos autores vean el término bríg como un término genérico para deidades (Stern, 2020, pp.

63-66). Argumento que cobra fuerza si tenemos en cuenta que en Irlanda hay

muchos santos con el mismo o muy parecido nombre, fruto de la tradición oral y

de la expansión de estas tradiciones sin un “control” religioso unificador.

Muchas veces, estas tradiciones orales se han leído como el mantenimiento de un

culto anterior, precristiano, en el que quizás existían diferentes Brígidas con

diferentes atribuciones (Ó Riain, 1977, pp. 146-155).

De Loria, Norman (1979), The Passing of St. Brighid. Smithsonian American Art Museum. Véase la visión romántica de Brígida y el símbolo del fuego.

Y es este mantenimiento de un culto anterior el

principal argumento que se utiliza para defender estas posturas sobre Brígida.

El culto de la Brígida santa tiene ciertos aspectos y características que han

sido muchas veces interpretados como paganos. Además, algunos autores ven en la

toponimia relacionada con Santa Brígida más pistas sobre esto, estando presente

en zonas donde habitaron los brigantes, un pueblo céltico que supuestamente

adoraría a Brigantia (Butler, 2011, pp. 77-83).

Entre los elementos del culto que se utilizan para

argumentar esta pervivencia pagana está el fuego, presente tanto en su

iconografía hagiográfica como en su culto, siendo un fuego perpetuo mantenido

en su monasterio en Kildare por un grupo de monjas, fenómeno que nos puede

recordar a las Vestales romanas (Kissane, 2017, pp. 81-83). Las áreas de

dominio de la diosa que antes mencionábamos (poesía, artesanía y medicina) de

nuevo aparecen en su culto, apareciendo en sus Vidas como áreas de importancia

para la Santa (Lawrence, 1996, pp. 47-54), y el Imbolc, una festividad pagana, coincide

con su día en el santoral, el 1 de febrero (Mc Carthy, 2000, pp.278-279). Sin

embargo, no podemos ver esta simbología en la Santa como una supervivencia del

paganismo como tal, sino como una apropiación de símbolos culturalmente

relevantes para lanzar un mensaje eminentemente cristiano (Ritari, 2010, pp.

193-194). Y esa sería la forma en la que el paganismo sobreviviría: como

influencia en las manifestaciones religiosas y culturales cristianas.

Portada del periódico de la organización Inghínidhe na hÉireann.

¿De dónde provienen estas lecturas? La respuesta es

múltiple. Por una parte, los estudiosos románticos del XIX, buscando una

religión fundacional de Europa, comenzaron a leer a Santa Brígida como una

heredera de la diosa Brígida (Stern, 2020, pp. 63-66). Otras visiones,

nacionalistas irlandesas, rechazan su condición de santa católica, adoptando a esta

visión de la diosa como patrona en vez de a su versión cristiana por conflictos

con la Iglesia católica (como es el caso de la organización feminista Inghínidhe na hÉireann). El interés renovado por el paganismo durante el siglo

XX jugaría un papel también en su resignificación, sobre todo desde un punto de

vista folklórico (Kissane, 2017, pp. 163-166). Y no solo desde Irlanda se ha

entendido a Brígida así: los historiadores ingleses de religión protestante, a

comienzos del siglo XX, con el objetivo de desprestigiar a los santos

irlandeses y presentar una imagen de Irlanda pagana y bárbara trataron de afirmar

que estos fueron dioses paganos, inventados por los druidas celtas (Butler,

2011, p. 6).

No debemos olvidar que, aunque la figura de Brígida

tenga sus orígenes en una figura pagana, la Brígida que conocemos es una

Brígida cristiana, un producto cristiano, fruto de la fe de los cristianos de

la Irlanda de su tiempo e influencias culturales paganas. Por ejemplo, algunos

autores ven similitudes entre Brígida y la reina Medb, un personaje muy

importante del ciclo heroico irlandés (Bhreathnach, 2014, pp. 52-55). Sin

embargo, muchas de las atribuciones de la Brígida diosa (como la artesanía, la

poesía o la medicina que mencionábamos antes) pueden ser fácilmente fruto de

influencia bíblica (Lawrence, 1996, pp. 47-54), así como la estructura de sus

Vidas hagiográficas y los contenidos de estas pueden ser fácilmente entendidos

bajo una lógica bíblica, cuando no directamente los biógrafos de la Santa le

atribuyen milagros de clara inspiración bíblica (Bray, 1987, pp. 210-211). La

figura de Brígida puede verse tanto como una diosa cristianizada como una Santa

cristiana perfectamente típica. ¿A qué se debe esto?

|

| Reid, S. (1904), Medb and the druid. Medb es una de las figuras más importantes del ciclo de Ulster. |

El motivo es un debate presente en la historiografía

irlandesa, el debate entre nativismo y antinativismo. Los nativistas defienden

la posibilidad de descubrir el pasado pagano a través de textos cristianos, que

pueden ser influenciados por tradiciones culturales transmitidas a través de la

oralidad. Los antinativistas niegan esto, afirmando que los textos y

tradiciones son algo cristiano, hecho por cristianos para cristianos, llegando

a poner en duda si lo que sabemos de la religión pagana es cierto, al no

existir fuentes directas (Cussack, 2008, pp. 77-87).

La realidad es que es difícil negar las influencias

paganas en las Vidas y tradiciones de Brígida, pero tampoco podemos negar su

carácter cristiano. A Brígida la debemos entender como la

reconversión de una figura cultural, legitimada en el mundo cristiano a través

de sus Vidas y de la asociación con Jesús y con María, a través de la cual

podemos descubrir el cómo entendían los irlandeses de su época la nueva

religión, a la que dotaban de una personalidad propia, diferenciada de la de

sus vecinos europeos, dándole personajes, características y tradiciones propias

de la cultura pagana irlandesa.

_(14783467965).jpg/800px-Myths_and_legends%3B_the_Celtic_race_(1910)_(14783467965).jpg)